主な対応なエリア

2020/11/01

「社会保険労務士個人情報保護事務所」認証

業界団体の社労士全国会が認証しているものです。個人情報をしっかりと保護しています。

社会保険・労働保険

手続きの電子申請に対応しています。

行政からの通知書も電子公文書(PDF)で交付されます。

田中事務所からのお知らせ

2024/11/22

ハラスメント対策ぺージを新設しました。ハラスメント防止にはまず研修が有効です。研修もお引き受けしております。こちらをクリックしてください。

2024/11/19

「社長のブレイン」ぺージを刷新しました。

「労務顧問」サービスの1つとして経営者の皆様に寄り添います。

こちらをクリックしてください。

2024/11/01

「就業規則のチェックポイント」を追加しました。

こちらをクリックしてください。

「就業規則のもう一度見直したいところ」を変更しました。

こちらをクリックしてください。

2024/06/04

セミナーのページをリニューアルしました。

「分かりやすい」「実務に役立つ」「知識も得られる」

を意識しています。ぜひ、ご活用ください!

こちらをクリックしてください。

行政からの人事・労務・社会保険などの情報

TOPICS

※ 詳細はこちらをクリックしてください。

各省庁等のサイトへにリンクをはっております。

2025/01/20

「労働基準関係法制研究会」の報告書が公表されました。

2025/01/07

今から準備を。高年齢雇用継続給付の支給率が4月から10%に低下。2025/01/06

東京都がカスタマーハラスメント防止指針を公表しました。

2024/12/19

所定内給与が265,537円となり、31年11ヶ月ぶりの高い伸びとなる。

2024/11/20

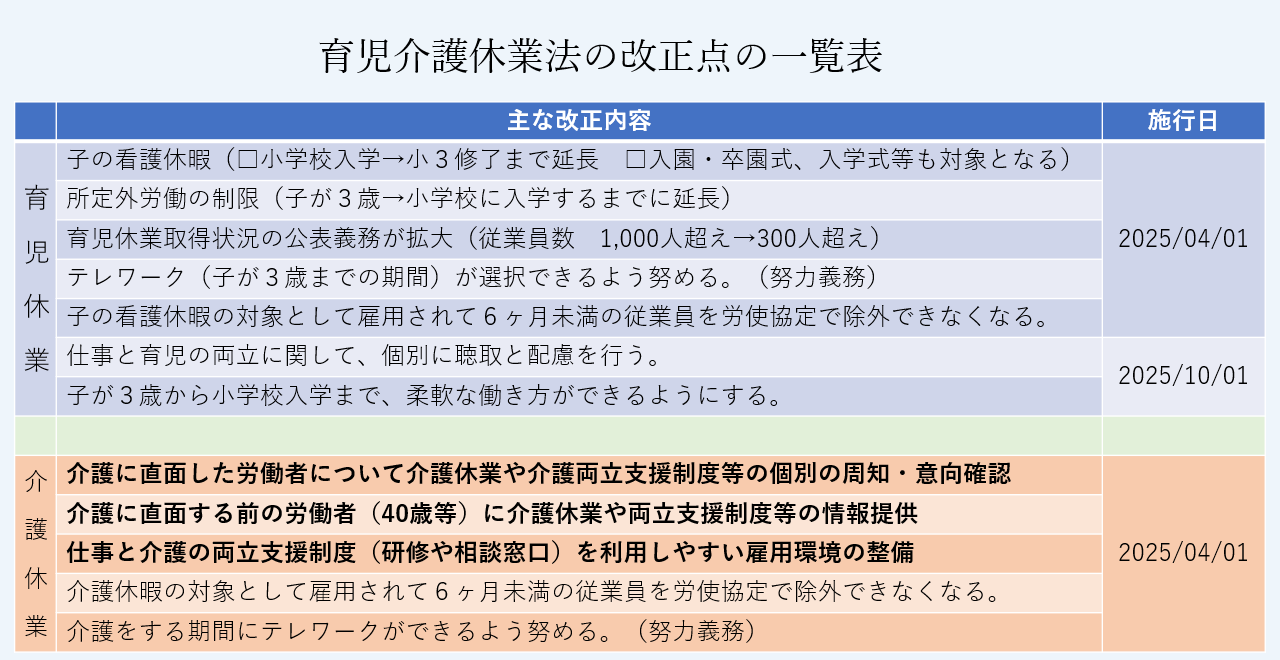

2025年4月からの育児介護休業法改正の情報が更新される。

2024/10/01

従業員数51人以上の企業に社会保険適用が拡大される。

メルマガ等の資料

2024/11/05 育児介護休業法の改正点について

2024/10/22 なぜ、年休は分割して取得できるようになったのか? 条文案に追加された「又は分割した」 の6文字の背景

労働基準法 39条(年次有給休暇)

「使用者は、その雇い入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、

継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」(太字による強調は田中による)

年次有給休暇は立法時には連続して取得する事を想定していたところ、分割での取得も認められることになりました。

その時の昭和21年7月の審議会の様子が☆印以下で引用する論文で言及されていました。

この論文内にある「荒畑委員」はおそらく労働運動家の荒畑勝三(寒村)氏、「北岡委員」は経済学者の北岡寿逸氏と思われます。

審議会の当時、52歳の北岡氏は経済安定本部第4部長の官僚の立場、東京帝国大学卒業後に官僚となった、いわばエリート。

一方、58歳の荒畑氏は衆議院議員(日本社会党)の立場でした。高等小学校卒業後しばらくして労働運動に参加、

この時までに決して穏やかとはいえない半生を送っています。(私がネットで調べた限りです。誤っていたらご容赦ください。)

公益側からの問題提起を受けて、労働者側からの一言であっさりと決着した様子が窺えます。

法律の一条文、しかもその中の僅か6文字にも諸々の背景、歴史、事情があることを思います。

昭和21年の審議会のことに触れた論文

☆『 長期休暇の法的課題 「休暇利益」 の対立構造 』 野田 進 (九州大学教授) 2005年7月 日本労働研究雑誌

~~~~ ここから引用(太字の強調は田中による) ~~~~

長期休暇と年休権の問題を考えるとき, 最初にぶつかるのが, いうまでもなく 「継続し, 又は分割した」 10労働日という規定である (39条1項。昭和62年改正前は6労働日)。

すでに紹介したことだが , 労基法の制定過程で, この 「又は, 分割した」 という文言が挿入された経緯は, 興味深いものがある。

昭和21年7月28日の労務法制審議会第2回小委員会 (局長室にて開催) に提出された第5次案には, 「継続6労働日」 との文言が記載されていた。

これに対して, 「継続は実状に合わない」 (北岡委員) との発言があり, この発言をうけて 「『継続し又は分割して』にしたら」 (荒畑委員) との応答があって, この短いやりとりで決着がついてしまった 。

そして, その後の立法過程では, 政府はもちろん労働者側からも使用者側からも, また議会審議ではいずれの党派からも, 分割付与を問題視する声が起こることはなかったのである。

~~~~ 引用ここまで ~~~~

ここには、「労働者側、使用者側双方の意見」があったようですが、その背景として、次のような当時の状況も影響しているようです。

(1)労働者に年次有給休暇を有効に利用させるための施設が少ない。

(2)労働者は生活物質獲得のため, 週休以外に休日を要する状況にある。

当時は昭和21年であり、終戦の翌年です。行楽施設などは少ないでしょうし、買い出しに行く必要もあったでしょう。

つまり、年休を買い出しのために利用することを前提に、それならば連続してよりも分割した方が有効活用できる、という思いがあったのではないでしょうか。

この審議会から約80年、時代は変わりました。今では「継続した十労働日」が可能でしょうか?

2024/08/20 「坑口に入った時刻から坑口を出た時刻まで、休憩時間を含めて労働時間」となる過酷な仕事

夏休みを利用して長崎に行ってきました。平和公園、大浦天主堂などを回ったほか、あまり有名ではないようですが、

「軍艦島デジタルミュージアム」にも行ってまいりました。そしてここが強く印象に残っています。

(左の写真は同ミュージアムHPのフォトギャラリーから引用)https://www.gunkanjima-museum.jp/

突然ですが、労働基準法第38条2項は次のように定めています。

『坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。』

今でも残るこの条文はあまり意識していなかった箇所なのですが、炭鉱労働の過酷さを反映させた条文であることがよく分かりました。

軍艦島(正式名は端島)の下は巨大な岩礁です。(より正確には岩礁にコンクリートの構造物が乗っている状態)この岩礁から良質な石炭を採掘していました。

ここで働く人たちは、坑口に入り、まず地下300メートルまでエレベータで降下します。さらにそこからトロッコに乗って最深で地下1,000メートルの場所まで到達して採掘をします。

気温は30℃、湿度は95%という劣悪な環境です。(8時間3交替制の24時間操業)

休憩も食事も炭鉱の中でとることになります。これであれば「坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までが労働時間」となるのはよく理解できます。

当然、労働運動も盛んでした。元島民によると「メーデーは大変なお祭りだった」と子供時代の楽しい思い出として話されていました。

また、当初は単身者が働いていたところ離職率が高いため、家族ごと住んでもらうことで労働者の定着を図りました。

そのために、住みやすい居住空間を創り出しました。運動会などの行事も盛んだったようです。

同ミュージアムでは軍艦島での仕事や生活の様子をVRはじめデジタル技術を使い、臨場感たっぷりに展示しています。

日本の高度経済成長時代を支えた石炭を採掘する仕事の過酷さにただただ圧倒されました。

なお、軍艦島は1974年に閉山となりましたが、現在でも釧路コールマイン(北海道)が国内で唯一の営業採炭を行っています。(ハローワークに坑内作業員の求人も出ています。)

2024/06/04 「過労死・自殺ライン」と睡眠時間との関係

過労死ラインは直近1~6ヶ月の時間外労働(残業)時間の平均が月80時間とされています。この「80時間」という時間数は睡眠時間からの逆算で求められます。

つまり、まずは睡眠時間1日6時間が必要という考え方ありきで、その結果として時間外労働(残業)は1ヶ月に80時間以下にしなければいけないという考え方になります。

計算方法を説明します。

月の労働日数を20日とします。80時間の時間外労働(残業)時間があるということは

80時間÷20日=4時間 です。つまり、1日の時間外労働(残業)時間を4時間以下にしないと睡眠時間は6時間を確保できないということです。

1日は24時間ですが、睡眠時間以外の時間は次のようになります。

労働時間 8時間

休憩時間 1時間

通勤時間 2時間(往復)

食事・入浴・余暇等の生活時間 3時間

24時間−(8時間+1時間+2時間+3時間)=10時間

1日10時間が残りました。この10時間をどう使うかです。

時間外労働(残業)時間が4時間あると、残りは10時間−4時間=6時間

6時間の睡眠が確保されます。従って、1日の残業時間が4時間以下であれば過労死の危険性は低下するということです。

さて、上記の時間を見ると、全ての人に共通するものではありません。例えば通勤時間を往復2時間としていることです。

つまり、往復の通勤時間が2時間より長い人は睡眠時間の減少に直結する可能性が高いです。その他、育児や介護をしている人も睡眠時間が少なくなるでしょう。

一方、個人的な嗜好(読書、動画視聴、ゲーム)等に費やす時間が長くなればそれだけ睡眠時間も短くなります。

このような個人差も踏まえた上で睡眠時間の6時間確保を目指す必要があります。

2024/05/14 令和6年度 地方労働行政運営方針のポイント

「令和6年度 地方労働行政運営方針」のうち、最もページ数が多い「第5 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり」のうち、メルマガではお伝えできなかった1、4、5、6、7について簡単に説明しております。

「フリーランス保護法」(通称)が今年の秋ごろに施行される予定です。発注者である企業とフリーランサーとの間で、フリーランサー側に不利な契約がなされるなど、問題化しています。同指針では「あらゆる機会を捉えて、フリーランス保護法の周知啓発を行うとともに、フリーランスや発注事業者等からの問い合わせに適切に対応する」旨を記載しています。

令和4年の調査では、フリーランスを本業とする人は209万人、内訳は男性が146万人、女性が63万人となっており、働く人に占める割合は3.1%です。

年齢階層では「45~49歳」「50~54歳」と比較的、中高年齢層に多く見られます。↓

https://www.stat.go.jp/info/today/pdf/197.pdf

フリーランスとして働く人が増えるに伴い、次のような発注者である企業とのトラブルも増えています。

・契約内容があいまいで報酬をいくらもらえるか分からない。

・暴言、暴力などのパワハラ行為を受けた。

・報酬を一方的に減額されたり、支払ってもらえない。

・準備をしていたのに一方的に契約を解除された。

・納品したサンプル作品を勝手に販売された。

会社としてフリーランサーと取り引きをする場合は、配慮が必要です。

4 安全で健康に働くことができる環境づくり

「長時間労働の抑制」として時間外労働+休日労働が月80時間を超える事業場などに監督指導を実施するとしています。

1年間の時間外労働の上限時間は360時間であり、1ヶ月にすると30時間です。30時間以下の時間外労働を目指してください。

また、長時間労働が特に問題となっている建設業、運送業については、施主や荷主、そして国民の理解を得ながら労働時間短縮を支援するとしています。

その他、本項では労働基準監督署が監督指導をする分野として、「外国人労働者」と「自動車運転者」を挙げています。

そして、高年齢労働者が安心して安全に働けるように「エイジフレンドリーガイドライン」の周知を図るとしています。製造業・介護施設・小売業では特に同ガイドラインが参考になると思います。また、エイジフレンドリー補助金の活用もご検討ください。

職場の平均年齢は年々高くなっています。50代、60代は労災の発生率が高く、また怪我をすると重症化することも多いので充分に配慮する必要があるでしょう。

5 多様な働き方、働き方・休み方改革

次を挙げています。

□ 多様な正社員制度について周知する。 □ 適正なテレワークを推進する。 □ 勤務間インターバル制度の導入を促進する。

□ 年休の取得促進 及び 選択的週休3日制の普及を促進する。

「働き方改革」は一定の進展がありました。次は「休み方改革」として積極的に休みを意識することになるでしょう。

もっとも単に休みを増やすだけでは会社としての競争力の低下につながりかねません。

無駄な仕事はしない、DXを推進するなどの生産性向上を図った上で「休み」を考えるべきでしょう。

6 多様な人材の就労・社会参加の促進

高齢者、障碍者、外国人の就労を促進するとしています。

・高齢者については、70歳までの就業機会を確保するため、定年年齢を65歳超えとする機運を醸成するとしています。

また、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に対して「高年齢労働者処遇改善促進助成金」が支給されます。

・障碍者については、法定雇用率が令和8年7月から2.7%に引き上げられる中、障碍者を1人も雇用していない企業

(障害者雇用ゼロ企業)等に対してハローワークと地域の関係機関が連携して、採用から職場定着まで一貫したチーム支援を行うとしています。

・外国人については、留学生の国内就職を促進するため手厚い就職支援を実施、定住外国人に対する職業相談の実施するなどとしています。

労働力人口が少なくなる中、これらの多様な人材がさらに活躍する会社であることが望まれます。

7 就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の支援

就職氷河期世代に対する、就職相談・職業紹介・職場定着までの一貫した伴走型支援の推進、

就職活動に多様な課題を抱える新規学卒者等を重点的に支援、正社員としての就職を希望する35歳未満で安定した就労の経験が少ない

求職者を支援するとしています。

2023/12/19 「人的資本」と「人的資源」のちがい

| 人的資源 | 人的資本 | |

| 英訳 | Human Resource | Hunan Capital |

| イメージ | 既に持っているものを使う、今あるものを消費する。 | 状況に応じて必要な人材を新たに確保する。 |

| マネジメントの方向性 | いかにその費用・消費を「管理」するか。 | 「管理」ではなく、人材の成長を通じた「価値創造」 |

| 資金の性質 | 費用(コスト) | 資源 |

2023/10/24 副業・兼業支援補助金(経産省)について

1 概要

副業・兼業の送り出し型(上限額 100万円)である類型Aと、受け入れ型(上限額 250万円)であるB類型の2タイプです。

スキル・経験を持つ人材が副業・兼業を行うことを想定しています。(リーフレットの例示ではマーケティング、経営企画、

商品開発、情報システム、デザインなどが挙げられています。

2 補助金の対象

自社で副業・兼業を送り出す、または受け入れるために次のような取り組みを行った際にその経費が補助されます。(1/2)

【 送り出し型(類型A) )

①専門家経費 ②研修費 ③クラウドサービス利用費

【 受け入れ型(類型B) 】

①仲介サービス利用料 ②専門家経費 ③旅費 ④クラウドサービス利用費

3 補助金の対象となる取り組み

補助対象となる取り組みは主に次のものが考えられます。

【 送り出し型(類型A) )

就業規則などの改定費用、社内に副業・兼業が可能となったことを周知するための説明会費用 など

【 受け入れ型(類型B) 】

副業人材を紹介してもらうための仲介業者に支払った費用 など

4 申請期限と方法

経済産業省の補助金なので、補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」での申請となります。また、今回の募集期限は10/31(火)18時までです。

2023/06/06 役員報酬総額(従業員規模別の平均額)

※20名以下、21~50名、51~100名の報酬総額はメルマガの本文をご参照下さい。

| 役位等 | 101~300名 | 300名以上 |

| 会長・副会長 | 2,741.0万円 | データなし |

| 社長 | 2,454.9万円 | 1,860.0万円 |

| 副社長・専務 | 1,953.3万円 | 1,824.0万円 |

| 常務 | 1,420.0万円 | データなし |

| 取締役 | 1,188.1万円 | 967.8万円 |

出所: 「役員報酬・賞与・退職金」「各種手当」 中小企業の支給相場 2023年版 P.11 (日本実業出版社)

2023/05/16 役員退職金支給額(役位別の平均値)

| 役位等 | 支給額 | 退職時年齢 | 通算役員在任期間 | 退職時報酬月額 |

| 会長 | 7,304.8 万円 | 71.9 歳 | 25.4 年 | 110.6 万円 |

| 社長 | 3,628.9 万円 | 65.7 歳 | 15.5 年 | 119.3 万円 |

| 副社長・専務 | 2,769.3 万円 | 66.8 歳 | 16.4 年 | 113.1 万円 |

| 常務 | 1,721.1 万円 | 64.8 歳 | 10.9 年 | 88.4 万円 |

| 取締役 | 1,316.3 万円 | 64.6 歳 | 12.7 年 | 82.5 万円 |

出所: 「役員報酬・賞与・退職金」「各種手当」 中小企業の支給相場 2023年版 P.69 (日本実業出版社)

2023/05/09 女性活躍にかかる数値の公表義務をまとめました。

| 開示項目 | 対象企業 (労働者数) | 開示すべき情報の内容 | 根拠法 |

|---|---|---|---|

中途採用者の比率 | 301人以上 | 直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率 | 労働施策総合推進法 |

| 女性活躍推進に 関する情報公表 | 101人以上 | ①,②のカテゴリーから各1つ以上選択して公表 ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 ※101人以上300人以下は全体から1つ以上 | 女性活躍推進法 |

| 男女の賃金の差異 | 301人以上 | 上欄カテゴリー①の選択肢として掲げられている「男女の賃金の差異」について 301人以上の企業は公表が必須 | 女性活躍推進法 |

| 一般事業主行動計画 (女性活躍推進) | 101人以上 | 一般事業主行動計画(策定または変更時) | 女性活躍推進法 |

| 一般事業主行動計画 (次世代育成促進) | 101人以上 | 一般事業主行動計画(策定または変更時) | 次世代育成支援推進法 |

2023/01/31 「2025年に定年が60歳に義務付けられるのか?」という質問の誤解と、この質問への回答

最近、従業員から「2025年に定年年齢が65歳になるのですか?」という質問が会社に寄せられることがあります。

この質問は2025年が近付くほど、この質問は多くなると思いますが、これは誤解に基づくものです。正しくは次の表現です。

「2025年に全ての会社で65歳までの雇用確保が義務付けられます。」

つまり定年は60歳であり今と変わりません。この質問にある「定年年齢」の箇所は「雇用確保義務」ということです。

この「雇用確保義務」はメルマガ本文でご紹介した「3つの措置」のいずれかです。(定年引上げ・継続雇用・定年の廃止)

このような質問が出てくる背景をごく簡単に説明します。

平成25年に高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用確保が義務付けられました。しかし、法改正時に経過措置があり、一部の会社では労使協定を締結するなどによって、

雇用確保の上限年齢を65歳とするのではなく、段階的に61歳から引き上げていってもよい、という対応ができました。

この経過措置では、2023年の現時点での雇用確保すべき年齢は64歳までとなっていますが、いよいよ2025年にはこの経過措置も終わります。

つまり、全ての企業において例外なく65歳までの雇用確保が義務付けられるということです。これを指して「定年年齢が65歳になる?」と誤解されているようです。

なお、この経過措置は特別支給の老齢年金の支給開始年齢の引き上げと同調しています。

そして経過措置を導入した会社は決して多くありません。

また、経過措置を導入した会社であっても就業規則を見直す際に、原則通り65歳までの雇用確保義務を定めたケースもあります。

従って、すでに多くの会社では「65歳までの雇用確保」が実現しており冒頭の質問への端的な回答は次のようになります。

「 正しくは定年ではなく雇用確保義務のことです。そして我が社はすでに65歳まで雇用確保が義務付けられているので、2025年になっても何ら変わることはありません。 」

ちなみに平成25年法改正当時の大阪労働局のリーフレットを見つけました。ご関心のある方はここをクリックしてください。

2022/11/29 1日の所定労働時間8時間のうち、1時間を就労免除するメリット

A社は1日の所定労働時間が8時間です。しかし、業務の見直しによって生産性が向上した結果、

1日の所定労働時間を7時間に短縮することが可能となりました。

この場合、就業規則で定める1日の所定労働時間を「7時間」とする事が考えられますが、

A社は「1日の所定労働時間は8時間 但し、1時間は就労を免除する。」と定めました。

1日のうち7時間はしっかりと働き、最後の1時間は「働いても帰ってもどちらでも良い」という運用です。

この手法をとった理由を説明します。

1 時間外労働(残業)単価の高騰を防ぐ。

A社では給与水準はそのままで8時間労働を7時間労働にしました。これは実質的な賃上げです。

この場合、時間外労働(残業)手当を算出する分母は(7時間×労働日数)となります。

従来は(8時間×労働日数)が分母でしたので、時間外労働(残業)手当も高くなります。

これを防ぐために「原則8時間 運用7時間」ルールとしています。

2 1日8時間に戻れる可能性を残す。

労働条件は不利益変更が難しいものです。従って、向上させた労働条件を悪くすることはもちろん、元の水準に戻す事も困難を伴います。

A社の場合、現時点では業務改善が成功しました。しかし、会社経営はいつ、どうなるか分かりません。経営状況が悪化して、再び1日8時間を働いてもらう必要が生じるかも知れません。その時のために「原則は8時間」のままにしています。

なお、この場合は従業員にその旨を定期的に伝えておくことが望ましいです。

☆ 就業規則での規定例 ☆

「 第○条(就業時間および始業・終業時刻)

1 従業員の就業時間は、1日8時間、1週40時間以内とする。

2 始業時刻は午前9時、終業時刻は午後6時とする。

3 前2項にかかわらず、当面の間、1日の就業時間のうち1時間の就業を免除する。

この場合、始業時刻は変更せず、終業時刻を午後5時とする。

4 会社が必要と判断した場合は第3項の適用を中止して、第1項及び第2項を適用するものとする。 」

※ 一例ですので、ご検討される際は当所までご相談ください。

2022/11/15 かつて存在した「60歳以降の会社も社員も得する給与のもらい方」について

60歳以降の労働者には、給与に加えて高年齢雇用継続給付(これは現在もある)と特別支給の老齢厚生年金(現在はなし)の3つの収入源がありました。この3つの組み合わせによって「会社も社員も得する」といわれた方法がありました。これについて説明します。

△□○ 手厚かった理由1 雇用保険の高年齢雇用継続給付が手厚かった △□○

まず、下表にあるように雇用保険の高年齢雇用継続給付が手厚かったことが挙げられます。

給与が60歳到達時点の85%に低下するともらえました。しかし、平成15年5月からは75%に低下しないともらえないようになりました。

さらに、給与を60歳到達時点の61%とすると支給額を計算する際の係数が最大になりますが、平成15年4月まではこれが25%でした。現在は15%に低下、さらに令和7年4月には10%に低下します。(今後、廃止も予定されています。)

例えば、60歳到達時点で300,000円の給与を183,000円に下げた場合、平成15年4月までは45,750円(183,000円×0.25)もらえましたが、

平成15年5月からは27,450円となっています。

| 高年齢雇用継続給付の変遷 | 平成7年4月から平成15年4月まで | 平成15年5月から現在 | 令和7年4月から(予定) |

| 60歳到達時の賃金に比較して、当月給与が・・・ | 85%低下するともらえる。 | 75%低下するともらえる。 | 75%低下するともらえる。 |

| 給与が61%に低下した場合、当月に支給された給与の・・・ | 25%がもらえる。 | 15%がもらえる。 | 10%がもらえる。 |

| 60歳到達時 300,000円の人は、 | 255,000円未満に低下するともらえる。 | 225,000円未満に低下するともらえる。 | 2,250,000円未満に低下するともらえる。 |

| 60歳到達時 300,000円の人が、240,000円になった場合 | 月額 60,000円もらえる。 | 月額 36,000円もらえる。 | 月額 24,000円もらえる。 |

△□○ 手厚かった理由2 60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえた △□○

かつては特別支給の老齢厚生年金が60歳からもらえました。しかし、平成25年から支給開始年齢が61歳、62歳、と徐々に上がり、令和3年にはついに65歳からの支給という原則の取り扱いとなりました。

特別支給の老齢厚生年金は働いている場合(正確には厚生年金の被保険者である場合)は給与が高ければ高いほど支給停止額が大きくなりました。

逆の言い方をすれば、給与が低いほど、多くの年金をもらえました。

つまり、60歳以降の給与が6割程度に下がれば相応の老齢厚生年金がもらえていました。(現在は60歳~65歳ではもらえない。)

さらに、週30時間未満の労働時間であれば厚生年金の被保険者ではなくなりますので、年金は全額もらえるようになります。

この場合でも週20時間以上の労働時間であれば、高年齢雇用継続給付はもらえましたので、より「お得」な方法でした。

実際に、この方法を選択する人は多かったです。

△□○ 手厚かった理由3 ①給与②雇用継続給付③老齢厚生年金 の最適な組み合わせを探る △□○

老齢厚生年金は給与が低ければ低いほど多くもらえます。とは言え「これ以上は給与が低くなってももらえる年金額は同じ」という下限がありました。

また、雇用継続給付は前述のように60歳到達時の61%にすると、最大額をもらえました。

このような条件下で、給与・雇用継続給付・老齢厚生年金をそれぞれいくらにすると、収入額が最も多くなるというポイントがありました。

これを算出するための専用ソフトもありました。

△□○ 手厚かった理由4 社会保険料・所得税・住民税 は低額となった △□○

さらに、給与は所得税の課税対象なので、給与が下がると所得税と住民税は低額になります。

そして、高年齢雇用継続給付と在職老齢年金は非課税ですので、所得税と住民税には影響がありません。

その上、社会保険料は給与が低くなったことに連動してこちらも低額になります。

これらから、給与から控除される金額が少なくなるので、結果として手取り額が増えるということになりました。

なお、前述のように厚生年金(健康保険も合わせて)の被保険者資格を喪失する場合は、社会保険料は0円となりました。

△□○ 給与が6割になっても、手取り額は8割を超えることもある △□○

さて、これらから給与を6割に下げても本人の手取り額は8割を超えることも珍しくはありませんでした。

場合によってはほとんど変わらないということもありました。(さすがに上回ることはありません。)

また、会社だけが負担する労災保険料や児童手当拠出金(現在の子ども・子育て拠出金)も低額になりました。

今となっては、この手厚さに驚くばかりです。

2022/07/12 親が元気なうちから把握しておくこと(突然、介護に直面しても困らないために)

厚生労働省 「親が元気なうちから把握しておくべきこと」 から引用。

なお、この資料を含む「仕事と介護の両立支援のためのツール」もご関心がございましたらご確認ください。

私も一通り確認しましたが、親のことを思った以上に知らないことに驚きつつ反省しています。

6のようなシビアな質問もありますが、血縁者の間で介護を分担するためには避けて通れない部分です。

1 親の老後の生き方の希望は?

□ 介護が必要になった場合、誰とどのように暮らしたいか

□ 子供に介護してもらうことへの抵抗感の有無

□ 在宅介護サービスを利用するか

□ 介護施設に入居するか

□ 最期はどこで暮らしたいと思っているか

□ 延命治療を希望しているか

2 親の生活環境や経済状況は?

□ 親の1日、1週間の生活パターン

□ 高齢になって、生活上困っていることや不便に感じている場所

□ 親の経済状況(どれくらいの生活費で生活しているか、生活費を何でまかなっているかなど)

□ 親の財産(預貯金、株式、保険、借入、年金など)

□ 大切な書類(健康保険証、介護保険証、病院の診察カード、年金手帳、生命保険証書、預貯金通帳、印鑑類

など)の保管場所

3 親の趣味・嗜好は?

□ 親の趣味や楽しみ

□ 親の好きな食べ物

4 親の周囲の環境・地域とのつながりは?

□ 近所の友人や地域の活動仲間の名前・連絡先

□ 地域の民生委員や配達員など、家族や友人以外で親の安否を確認できる人の有無・連絡先

5 現在の親の行動面・健康面の状況は?

□ 食事のとり方

□ 耳の聞こえ方

□ トイレ・排泄

□ 動く様子(歩き方、歩く速さ、つまずく、転ぶなど)

□ 物忘れの傾向(同じものを買い込んでいないかなど)・頻度

□ 親の既往歴や血圧など

□ 親の服用している薬(市販薬を含む)やサプリメント

□ 親のかかりつけ医

□ 親の不安・悩み

6 介護を行う側の状況は?

□ 兄弟姉妹・配偶者の介護に対する考え方

□ 兄弟姉妹・配偶者の親との関係性

□ 兄弟姉妹・配偶者の健康状態

□ 兄弟姉妹・配偶者のそれぞれの家庭の状況(子育ての状況、他の要介護者の有無など)

□ 兄弟姉妹・配偶者の仕事の状況(勤務形態、転勤の有無、残業の有無、出張の頻度、勤務先の仕事と介護の

両立支援など)

7 地域包括支援センターの所在地や連絡先を把握しているか?

□ 親の住む地域の地域包括支援センターの所在地、連絡先

□ 親の住む地域で利用できる各種介護支援サービス

2022/07/05 仕事をしながら介護をする人の状況

☆介護をする人は50代が多い。

働きながら介護をしている人の比率です。必ずしも介護休業を取得している人だけではありません。介護休業を取らずに仕事と両立している人達です。最も比率が高いのは50代女性です。

時間外労働の程度と、介護の行いやすさとの関係です。

年次有給休暇の取得と、介護の行いやすさとの関係です。

2022/05/24 「エイジアクション100」から。50歳以上の従業員の安全対策

「エイジアクション100」からチェックリストを抜粋します。

主に50歳以上の従業員の職場における安全対策です。

本来はその名の通り100項目あるのですが、全ての業種に共通するものとして20項目を選びました。100項目をご確認されたい方はこちらをどうぞ。↓(P.15~ がチェックリストです。)

https://www.jisha.or.jp/research/pdf/202103_01.pdf

【 オフィスの就業環境 】

1 通路の十分な幅を確保し、整理・整頓により通路、階段、出入口には物を放置せず、足元の電気配線やケーブルはまとめている。

2 階段・通路の移動が安全にできるように十分な明るさ(照度)を確保している。

3 手元や文字が見やすくなるように、職場の明るさを確保している。

4 階段には手すりを設けるほか、通路の段差を解消し、滑りやすい箇所にはすべり止めを設ける等の設備改善を行っている。

5 通路や携帯電話を見ながらの「ながら歩き」、ポケットに手を入れた「ポケットハンド」での歩行や「廊下を走ること」は禁止している。

【 社有車の運転 】

6 長時間走行、深夜・早朝時間帯や悪天候時の走行を避け、走行計画は十分な休憩時間・仮眠時間を確保した余裕あるものにしている。

7 疲労、飲酒、睡眠不足等で安全な運転ができないおそれがないかについて、運転開始前に、問いかけやアルコールチェッカー等により

確認している。

8 睡眠不足、飲酒や薬剤等による運転への影響のほか、長年の「慣れ」等によって、安全確認や運転操作がおろそかにならないように、

交通安全教育を行っている。

9 急な天候の悪化や異常気象の場合には、安全の確保のための走行中止、徐行運転や一時待機等の必要な指示を行っている。

【 熱中症予防 】

10 天気予報や熱中症予報で把握した熱中症発生の危険度に応じて、作業の中止、作業時間の短縮等ができるように、余裕を持った

作業計画を立てている。

11 自覚症状の有無に関わらず、定期的に水分・塩分を摂取させている。

12 作業開始前に、睡眠不足や体調不良の有無等の問いかけを行って、健康状態を確認している。

【 健康管理 】

13 病気であったり、体調が不良であったりする高年齢労働者も見られること等を踏まえて、きめ細かな健康管理を行っている。

14 法令に基づく健康診断の対象外となる場合もある定年退職後に再雇用された短時間勤務者や隔日勤務者等についても、健康診断を

実施している。

15 健康診断結果に所見がある場合には、医師等の意見を勘案して、就業上の措置(作業時間の短縮、作業内容の変更等)を確実に

行っている。

16 所見のある健康診断結果を踏まえて、医師等から意見を聴取する際には、医師等が判断を行うに当たって必要となる本人の就業状況に

関する情報(作業時間、作業内容等)を適確に提供している。

17 健康診断において生活習慣病が把握された場合には、保健指導による進行の抑制に加えて、精密検査や医療機関への受診の勧奨を

行っている。

18 高年齢労働者や管理監督者に対して、メンタルヘルスケアについての研修や情報提供を行っている。

【 就業条件 】

19 定年退職・再雇用後は、希望すれば、働きやすい柔軟な勤務制度・休暇制度を利用できるようにしている。

20 高年齢労働者の健康状態、身体・精神機能の状態等を踏まえて、安全や健康の確保に支障がないように職務配置を行っている。

2022/05/10 令和4年 労働基準監督署が調査に入る可能性のある事業場

令和4年 地方労働行政運営方針では労働基準監督署が監督指導をする可能性の高い3つの労働分野が「特定の労働分野における労働条件確保対策の推進」(P.21)として、挙げられています。なおこの3つは昨年度と同じです。

外国人労働者・自動車運転者・障害者である労働者 の3分野です。

特に前2者の労働者を雇用する事業所では改めて労働法令を遵守しているかをご確認することをお奨めします。

以下、詳細です。

○△□○△□ 対象となる特定の労働分野 ○△□○△□

1 外国人労働者

技能実習生等の外国人労働者に対して、労働基準法などの法令違反が疑われる事業場に重点的に監督指導を実施するとしています。

また、重大・悪質な法令違反の事案に対しては司法処分を含め厳正に対処する、と運営方針の中でも最も強い表現がなされています。

昨今、外国人の雇用問題を報道で見聞きすることも少なくありません。技能実習・特定技能に限らず、外国人労働者の労務管理はご注意ください。

2 自動車運転者

自動車運転者が違法な長時間労働等を行っていると疑われる事業場に的確に監督指導するとしています。運送業では長時間労働が問題となっています。

また、タクシー業界の累進歩合制度廃止の指導もするようです。

運送業はコロナ禍の影響もあり厳しい状況が続きますが、これを機会に問題点を洗い出し、解決を目指すことがより安定した経営のために必要かと考えます。

3 障害者である労働者

障害者虐待防止の観点も含め、障害者である労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、障害者である労働者を使用する事業主に対する啓発・指導に努める、としています。

外国人労働者、自動車運転者に比べて強い表現ではありません。障害者雇用率(現在 2.3%)を満たすだけでなく、より働きやすい職場環境を実現することが望まれます。

○△□○△□ その他の調査対象となり得る事業場(長時間労働のある事業場) ○△□○△□

その他に長時間労働が行われている事業場も指導対象となっています。(P.19)こちらは特定の業界ではなく全ての事業場が対象となります。

各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場に監督指導を引き続き実施する、としています。

ポイントは3つ。

1つ目は時間外労働だけではなく休日労働も含まれること。

2つ目は時間数が80時間超えであること。

3つ目は「各種情報」とは特別条項に時間数を明記する36協定もその一つと考えられることです。

働き方改革とコロナ禍の影響で労働時間数そのものが減少傾向にありますが、いまだ時間外労働と休日労働が多い場合はお気を付けください。

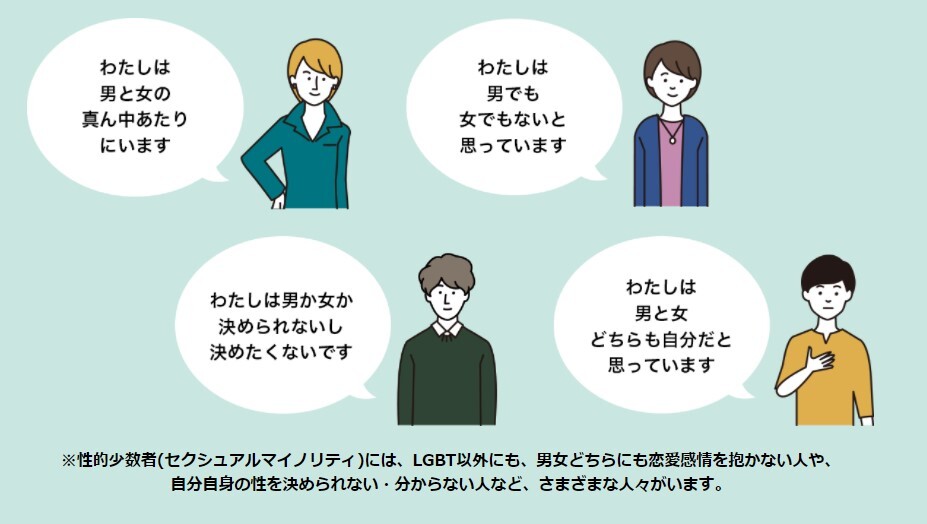

2022/04/12 SOGIについての労務問題

☆ その3

【 ケース 】

採用面接で学生から「私は性的マイノリティ(LGBTQのいずれか)なのですが、採用される可能性はありますか?」と質問を受けた。

【 対応例 】

「採用基準についてはお答えできません。」又は

「採用は複数の要素を総合的に判断しますので〇〇だから採用する(しない)というものではありません。」

他の学生からの次のような質問と同様に考えると良いと思います。

「私はバスケットボールでインカレに出場しましたが、採用される可能性はありますか?」

「私は学生時代の4年間に貴社の店舗でアルバイトをしていました。採用される可能性はありますか?」

採用は一つの要素ではなく、複数の要素によって決定するものですから「○○だから採用する(しない)」とは断言できません。

また、同じ要素でも正と負の両面があり、見方や立場を変えると良い評価、悪い評価の両方ができます。

(例えば、バスケットボールでインカレ出場ということもプラスの評価だけではなく、「学生の本分たる学業を疎かにしていた?」

という負の部分があることは否定できません。)

なお、冒頭の質問に「可能性はありません」と回答すると人権問題となりかねないのでご注意ください。

☆ その4

【 ケース 】

制服のある会社において、従業員がトランスジェンダーである事をカミングアウトして、自認する性別での制服着用を求めてきた。

(Aパターン 出生は男性、性自認は女性 Bパターン 出生は女性、性自認は男性)

【 対応例 】

小売店や製造業、運輸業などの現場では制服を着用することが一般的です。

このケースでは、ユニセックスの制服にして事前に対応することが考えられます。(パンツタイプとする。)

また、現時点で男女別の制服であれば、出生時(戸籍上)の性別の制服を着用してもらう事が妥当でしょう。

Bパターンであれば、男性用の制服(パンツタイプ)を着用しても違和感が大きくはないので、すぐに認めても良さそうですが、そうすると

Aパターンの従業員の希望を断れなくなります。(男性従業員がスカートタイプの制服を着ることになる。)

その結果、マイノリティの特性による差別となりかねません。

このケースでは申し出た従業員が戸籍上の性別を変更した時点で、変更後の性別での制服着用を認めることが良いと考えます。

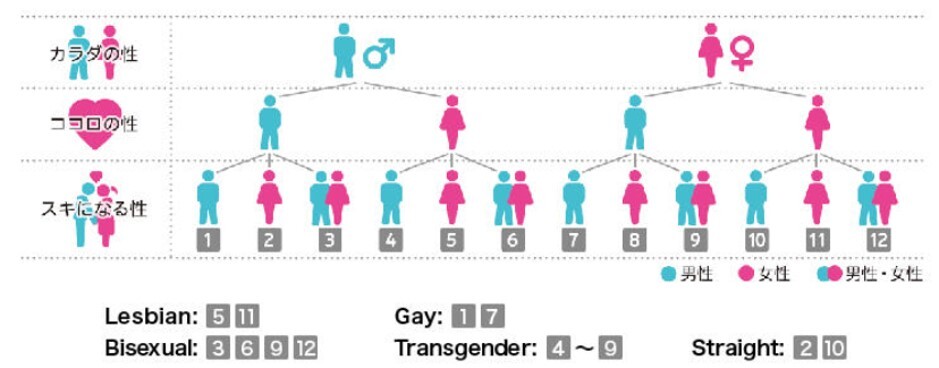

2022/04/05 クイアのイメージ(左図)

2022/04/05 セクシュアリティマップ(右図)

法務省 人権擁護局のサイトより。

育児休業の改正に関するQ&A

3/15のメルマガでご紹介できなかったものです。私のコメントも加えました。

Q2-7

妊娠・出産等の申出は口頭でよいですか。

A2-7

法令では、申出方法を書面等に限定していないため、事業主において特段の定めがない場合は口頭でも可能です。(※) 事業主が申出方法を指定する場合は、申出方法をあらかじめ明らかにしてください。 仮に、申出方法を指定する場合、その方法については、申出を行う労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、適切に定めることが求められますの で、例えば、労働者が当該措置の適用を受けることを抑制するような手続を定めることは、認められません。 また、仮に、その場合に指定された方法によらない申出があった場合でも、必要な内容が伝わるものである限り、措置を実施する必要があります。

(※) 口頭による申出の場合でも措置を実施する必要がありますので、円滑な措置の実施のために、例えば、あらかじめ社内で申出先等を決めておき、その周知を行っておくことが望ましいです。

【 2-7 田中コメント 】

申出は特に所定書式を設けずに総務部門に対して口頭で行っても問題ありません。一方、口頭で申し出るよりも書式などの口頭以外の方法で伝えたいという従業員のニーズもあるでしょうから、簡単な書式も作っておいて「申し出は口頭または書式による」という方がより望ましいと考えます。

Q2-9

個別周知と意向確認は、人事部から行わなければならないのですか。所属長や直属の上司から行わせることとしてもよいですか。

A2-9

現行の育児休業に関する規定と同じく、「事業主」として行う手続きは、事業主又はその委任を受けてその権限を行使する者と労働者との間で行っていただくものです。

【 2-9 田中コメント 】

所属長や直属の上司は育児休業の各種制度の詳細を理解しているとは限りません。労務管理と育児休業についての知識と経験のある人事・総務部門の担当者が行なった方が良いと考えます。

Q2-11

個別周知・意向確認の措置について、面談による方法の場合、実施した内容を記録する必要はありますか。

A2-11

記録する義務はありませんが、面談の場合は、その他の書面を交付する方法や電子メールの送信方法等と異なり、記録が残らないため、必要に応じて作成することが望ましいです。

【 2-11 田中コメント 】

メルマガでも度々、お伝えしているように育児休業についての助成金は複数あります。今後の助成金申請に際して、これらの個別周知・意向確認を行ったことが条件になる可能性はあります。その時に確実に行ったことが分かるように記録を残しておくと良いと思います。

Q8-3

育児休業制度等を利用していない労働者に対して、育児休業等の取得率の向上等を目的として、当該制度の利用を強要することはハラスメントに当たりますか。

A8-3

育児休業等の取得率の向上等を目的とする場合などに、法の趣旨を踏まえて、上司等から育児休業等を利用していない労働者に積極的に育児休業等の取得を勧めること自体は差し支えありませんが、当該制度の利用を強制するために、上司等が当該労働者に対して人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃等をした場合には、パワー ハラスメントに該当すると考えられます。

【 8-3 田中コメント 】

「育児休業の取得を強要する。」という事態は一般的ではありませんが、質問にあるように会社として育児休業の取得率向上を目指している場合や、管理職の評価に「部下に育児休業を取得させた」という項目がある場合などはこのような事態が生じるおそれもあります。

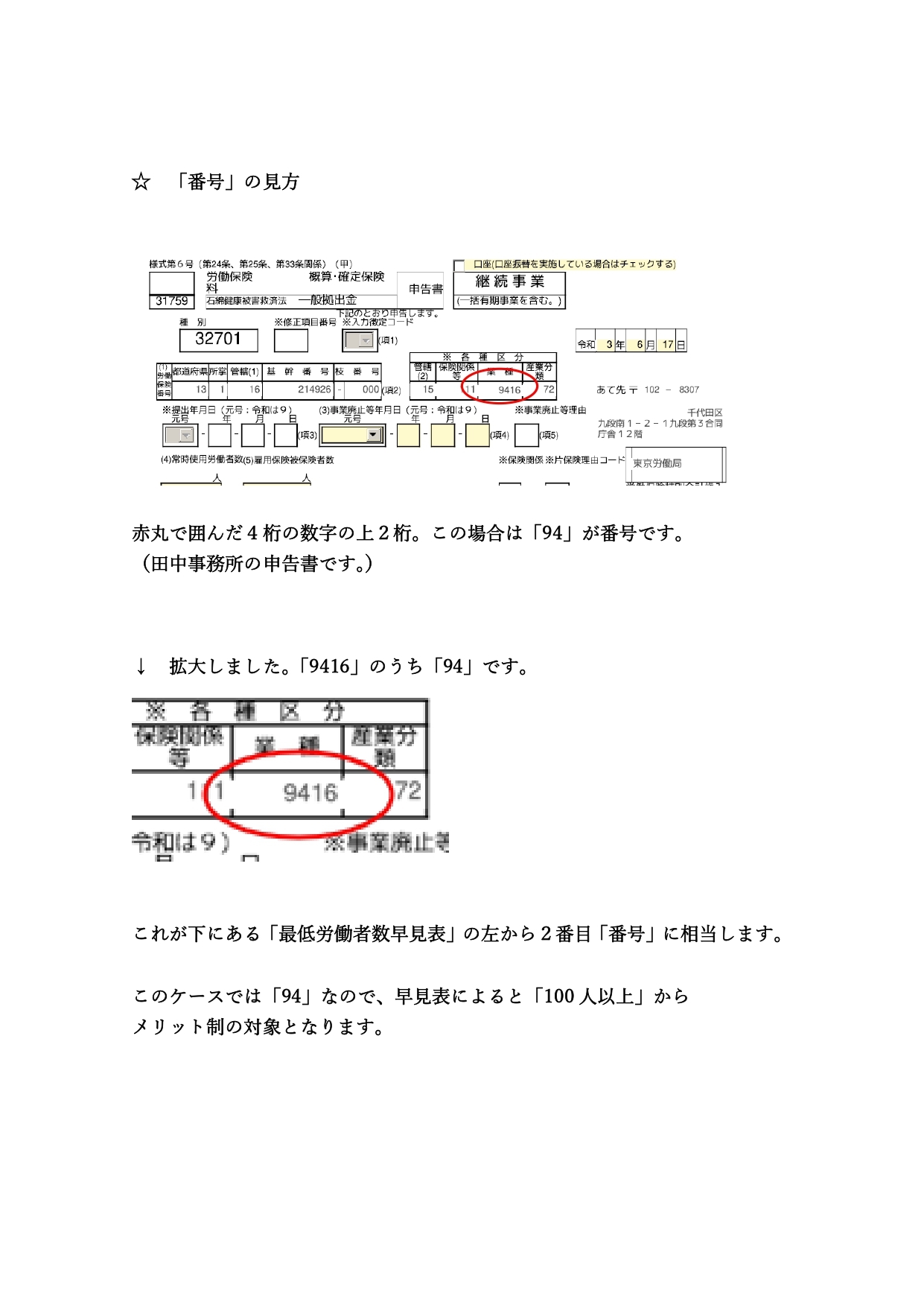

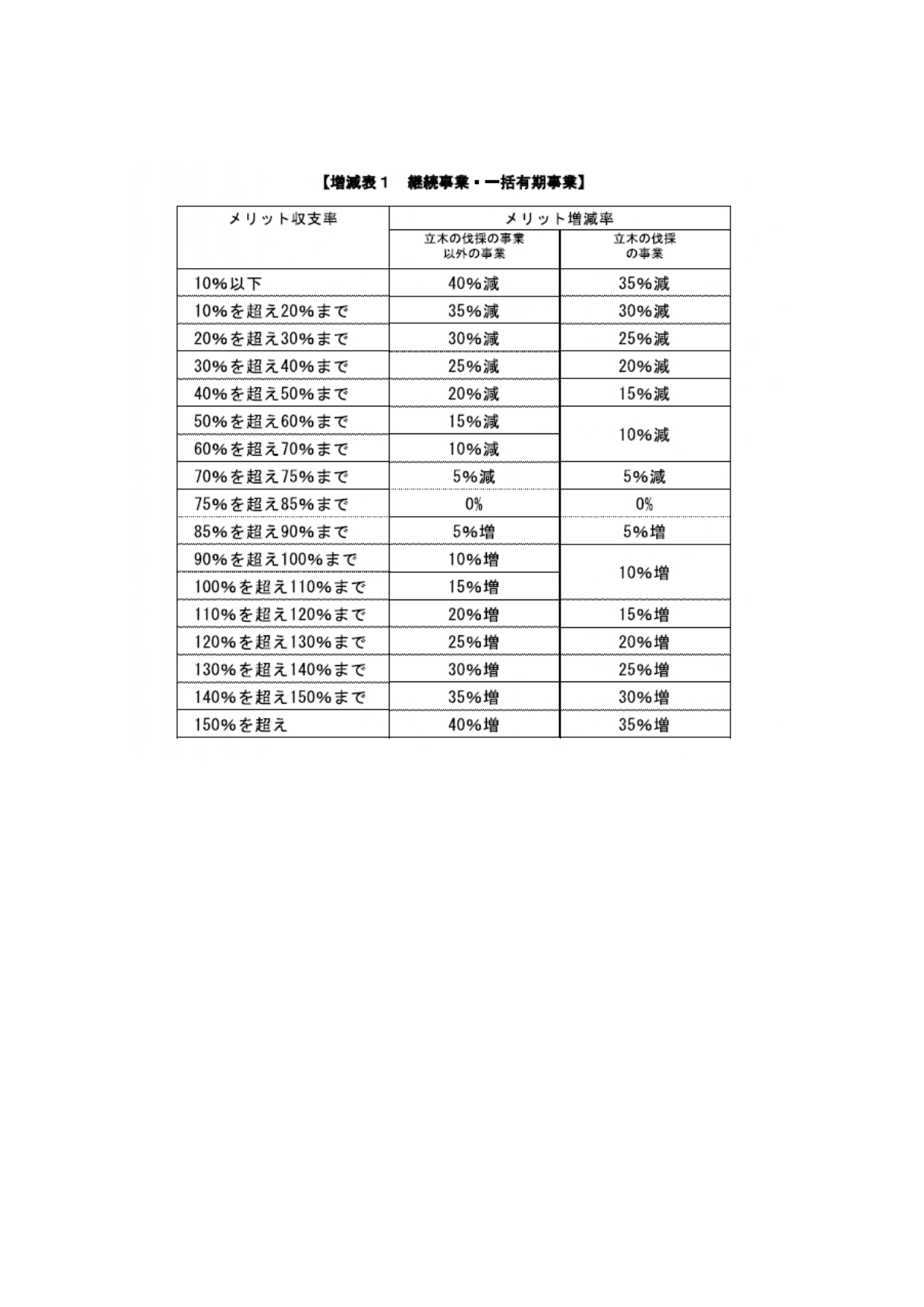

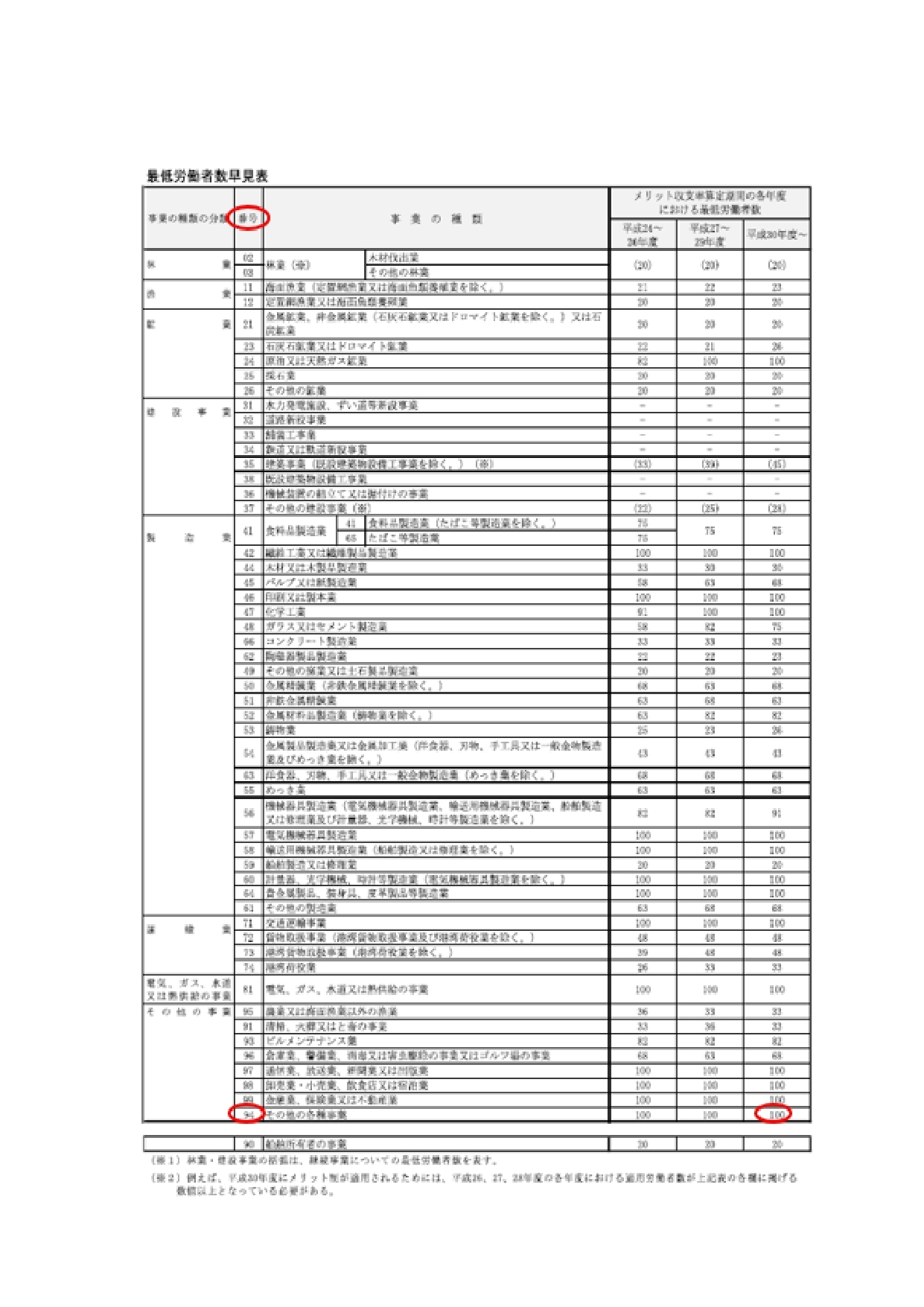

労働保険料のメリットについて(補足資料)